|

机场航站楼是民用机场建筑群中的标志性建筑物,它代表着机场以及机场所在城市和地区的形象,其在公众心目中占有特殊的地位。航站楼作为功能复杂、设施完善、技术先进的重要交通建筑类型,它在新材料、新结构和新技术应用方面、以及在设计理念和风格流派方面多起着先锋建筑的作用。

1.我国机场航站楼的建设历程

我国机场航站楼建设始于20世纪20年代,国民党政府曾先后在上海龙华机场和广州白云机场等地建设了具有近代航站楼特征的大型机场航站楼。新中国成立初期,主要对武汉南湖机场、天津张贵庄机场等进行了改建或扩建。1958年结合首都机场的建设,建成了新中国第一座大型的机场航站楼,该航站楼的建筑规模和设施水平在当时远东地区都堪称一流,其建筑造型设计、功能布局和空间组合等方面都汲取了前苏联的航站楼设计经验。首都机场航站楼的建成对随后的南宁、成都、贵阳等地的机场航站楼建设有着很大的影响。在整个20世纪60年代至70年代,我国航站楼建设处于发展的低迷状态,与其他交通建筑比较,航站楼自有的设计特征不很明朗。

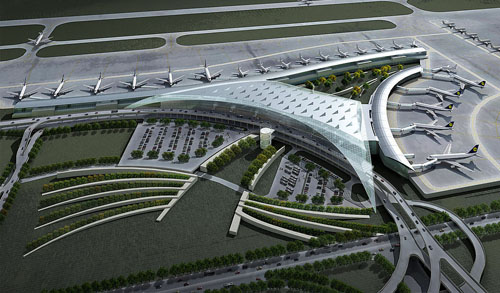

机场航站楼是民用机场建筑群中的标志性建筑物(图片来源:百度)

我国机场航站楼的大规模建设始于20世纪80年代初,首都机场1号航站楼便是这时期的代表性作品。随后在“八五”期间的机场建设高潮中,国外设计机构开始涌入国内的航站楼设计市场,这以法国巴黎机场公司设计的三亚凤凰机场航站楼为发端,该设计方案所采用的透明登机廊桥、鱼腹形钢屋架结构和素混凝土墙面等设计理念和技法都对当时的国内航站楼建筑设计领域带来了不小的冲击。在“八五”和“九五”期间,我国主要的民用机场都新建和扩建了机场航站楼,这期间,以加拿大B+H建筑事务所为代表的国外设计机构基本上主导了国内航站楼的设计潮流,厦门高崎机场航站楼可谓是这时期的代表之作。而时至21世纪前后,随着首都机场2号航站楼及成都双流机场航站楼等一系列大型项目的先后投产,预示着我国机场航站楼规划设计理论和实践已经相对成熟。

2.我国机场航站楼现阶段的主要特征

回顾我国机场航站楼建设的历程,可以看到当前的机场航站楼的特征已经日益显现,与过去相比呈现出许多新的动向,也表现出迥异于其他交通建筑类型的许多特征。其具体表现如下:

2.1 以简洁和新颖的屋盖结构展现航站楼的结构美学

在20世纪80年代中期以前,机场航站楼常采用实用性结构设计,大多数航站楼都倾向将设备层设在屋顶,这既限制了自然光线的照射,也导致楼顶的低矮和空间环境的拥挤。在80年代末,新型钢结构在航站楼中得到广泛应用,结构技术上的突破使大跨度屋盖结构具有“钢、柔、轻、精细”的特点。同时也由于注重航站楼在开敞性、个性化的大空间方面的追求,从而使屋盖结构成为航站楼设计重要的出发点和表现重点。这时期的航站楼逐渐把设备层转入地下,而不再设置在屋顶,这样使屋顶通透而轻盈,也适合屋顶的曲面构形。另外,整个屋顶结构常直接外露,不进行吊顶处理,这是考虑到采用钢结构作为建筑物的“骨胳”,其构件形式存在着某种组合规律而富有装饰性,这种裸露的结构往往体现一种结构美学,可以取得特殊的艺术效果。如以法国尼斯机场航站楼为设计原型的三亚凤凰机场航站楼首次在国内采用了鱼腹形钢屋架结构,这给国内航站楼建筑设计领域带来了不小的冲击。又如由高技派代表——英国福斯特事务所设计的香港国际机场航站楼延续了英国斯坦斯特德机场航站楼的设计理念,采用新颖独特而富有创造性的树枝状支柱,再加上舒展的屋盖,确给人以美感。而沈阳桃仙机场2号航站楼则采用了伞式支撑钢柱、倒三角形钢筋曲面屋架结构以及大曲率轻钢铝锰金属屋面,从而创造出具有韵律之美的大跨度空间结构。

利用现代结构技术营造开放性的大空间,各功能使用单元再利用隔断自由灵活的进行功能组合和分隔,使得整个航站楼室内空间开敞、舒适而富有个性,这是现代航站楼空间处理上的重要特点。

2.2 对航站楼的个性特征和标志性作用更为注重

在机场航站区中,体量大而相对平直的机场航站楼与高耸的机场指挥塔台形成了和谐的视觉对比,如同教堂与钟楼所形成的构图关系一般,共同构成了机场特定的形象特征,并引申为城市或地区的空中门户。有鉴于此,航站楼设计一向注重其特色性创造,以寻求成为城市和地区的标志性建筑。法国建筑大师保罗·安德鲁说过:“机场可以说是普遍意义上的技术文化(飞机就是其产物和象征物)与特定的地域文化在视觉上对峙的特定场所。”从建筑文化意义来看,我国在航站楼造型设计方面相应地有两种设计表现主题,一种是反映航空特性的国际式风格,另一种是反映机场所在地特色的地方化倾向。

航站楼常采用钢和玻璃作为主要的建筑材料(图片来源:百度)

在反映航空特性的设计思想指导下,航站楼常采用钢和玻璃作为主要的建筑材料,建筑造型趋于简洁、流畅和通透,以强调其可识别性及其交通建筑特性。航站楼屋面造型多采用流线型的弧形曲面,这与飞机外形同样表现出速度性和流畅感,从而表达出航空建筑的主题。这种简洁流畅而富有动感的风格与航站楼外部巨大的开放空间是相适宜的,也与其内部流程和功能布局是相吻合的。对于誉为城市门户的航站楼而言,旅客第一印象的获得往往从飞机舷窗便开始了,因此满足旅客在飞机起降时从舷窗中领略航站楼的形象有着特殊的意义。这使得航站楼比一般公共建筑更应考虑对其鸟瞰效果,即应注重对建筑的第五方面——屋面的设计。基于此,流线型的曲面形屋面以其高度的可识别性且反映了航空特性而成为这类现代航站楼建筑中最常引用的建筑语汇,构筑各种形式的曲面屋顶造型也相应成为这类航站楼建筑追求标志性的主要考虑内容之一。我国近些年新建的一些大型航站楼如北京首都机场2号航站楼、成都双流机场新航站楼(见图2)和深圳机场2号航站楼等都无一例外地如此。

另外,与新型钢结构架构的曲面形屋顶一样,大面积的透明玻璃幕墙也成为这类航站楼所常用的重要建筑设计符号,这种国际式风格的航站楼常在其空侧与陆侧主立面乃至侧面都采用大面积的落地玻璃窗,再加上屋面的大面积玻璃采光带,整个航站楼形成开敞通透的“透明建筑”,给人以轻盈的感觉。同时这也是出于功能的需要,玻璃幕墙的应用可使航站楼开敞明亮,具有良好的日照采光,在候机区人们可以清楚地看到室外停机坪的飞机和自然景色,既可消除候机的单调,也可具有良好的导向性,使旅客很容易确定自身的方位。新近建成的宁波栎社机场航站楼中便大面积地采用点式拉索玻璃幕墙,它由高强度不锈钢钢丝拉索结合高强度瓜件组成玻璃幕墙的支撑体系,大大减少了幕墙构件对于建筑外部造型的限制,创造出一种更为轻巧、明快的现代建筑形象,在机场夜幕下更起着显著的标识性作用。

另一种设计表现倾向是考虑到航站楼作为城市或地区的门户,理应成为反映城市或地区形象的标志性建筑。这种设计思想注重机场所在地的地域特征、文化背景和城市特色,多运用当地的传统建筑形式来强调其地域性和特色性,这使机场与城市存在着文脉上的联系。如果说前一种设计思想体现国际式风格的话,那么这种设计则反映地方化的风格,这在我国中小型航站楼应用的较多,大型航站楼也时有采用。这些航站楼从外观造型到内部装饰多强调民族形式和地方特色,以标识出该机场所在地的地域特征。如厦门高崎机场和长沙黄花机场航站楼采用传统而又写意的大屋顶造型;敦煌机场航站楼则模仿莫高石窟的洞窟、壁龛等造型;而杭州萧山机场航站楼的方案构思则来源于西湖周边连绵起伏的西山以及碧波荡漾的湖水(图3)。

一般来说航站楼在造型上有国际式和地方化的两种大的发展趋势,然而它们之间也有相通之处,如国际式在内部装饰上多采用地方化的壁画、雕塑等来弥补其地域性特征的不足,而地方化的航站楼则在登机桥、指示牌等方面采用国际通用的航空设施。

2.3 航站楼内外的旅客运营系统更为便捷、高效

作为交通建筑,提高旅客快捷而方便的通行效率一直是航站楼设计致力追求的目标,缩小旅客步行距离也是整个航站区规划设计的主导原则,为此,航站楼一方面强化航站楼的旅客流程和行李流程设计。流程设计是航站楼设计的重中之重,目前我国大中型航站楼都实现了“国际和国内流程水平分隔,到港旅客和出港旅客垂直分离”的通行做法,这无疑将使旅客进出港更为清晰而便捷。另一方面是引导航站楼内外的旅客运营系统朝着容量大、效率高、换乘方便的方向发展。为此,常采用有三种途径方便旅客:一是航站楼与停车场(停车库)尽可能的接近,并多设有直达航站楼门口的高架通道;二是大量采用水平自动步道、电梯及坡道等交通设施,使机场航站楼成为我国目前唯一强制采用无障碍设计规范的交通建筑类型;三是在航站楼陆侧或航站楼地下层预设铁路、地铁或轻轨等轨道交通的换乘站,并与候机大厅或行李提取大厅直接连通。香港国际机场和上海浦东机场等一些大型机场多采用设立地面交通中心的形式,以减少航站楼车道边的拥挤。交通中心是相对独立于航站楼的综合运输枢纽,它承担铁路、轻轨、地铁及公交等各种交通方式的汇合与换乘、停放,交通中心与航站楼有着方便的衔接,如汇集有磁悬浮铁路和地铁2号线的浦东机场轨道交通中心便通过空中走廊直接与航站楼相连。

另外,机场航站楼还有值得一提的特征是其属于智能化的现代建筑,其弱电系统集中体现了航站楼应用高技术的程度,其特征表现在弱电子系统多、实时系统面较广和系统标准高等方面。例如,航站楼除了具有楼宇自动化(BAS)、办公自动化(OA)等通用的智能化系统外,它还集成了大量地民航部门所专用的弱电系统,如离港系统(DDCS)、航班显示系统(FIDS)、通信系统(TIS)、机位分配系统(ACS)等等,以至大型航站楼往往拥有几十个子系统。不难看出,机场航站楼建筑可谓是智能建筑技术与智能交通系统的综合体。

20世纪末期是我国机场航站楼建设高潮时期(图片来源:百度)

3.我国机场航站楼发展的若干趋势

20世纪末期是我国机场航站楼建设高潮时期,这时期我国机场航站楼作为一个交通建筑类型已经基本成熟,在设计理念、业务流程和功能布局以及空间处理等方面都体现出航站楼所特有的建筑语汇和设计特征。进入21世纪后,我国机场航站楼设计在特征显现的同时,还初步显露出以下若干的发展趋势。

3.1 寻求为旅客提供更为人性化的亲和环境

顺应当今新时代特点,现代的航站楼设计思想趋于从人与环境、人与自然的统一关系考虑,强调了“以人为本”的设计思想,突破了过去航站楼设计“以管理为本”的思路。引入“绿色设计”观念,强调运用自然因素来营造人与自然共存的环境,认为航站楼不仅应是交通机器,也应成为人与自然融合的场所。这一设计理念最早在日本大阪关西机场得以印证,设计大师皮阿诺以“生态的自然和建筑的共生”的设计思想设计了绿色室内长廊,在这300米长、25米宽和25米高的巨大共享空间内布置各色栽植、竹林,表现浓厚的日本美学意境。

借鉴和引用国外相关的设计经验,并结合中国传统园林及空间处理技法,在我国机场航站楼设计中也逐渐注重在航站楼内外运用水体和植物等自然因素,形成室内庭园或室外绿地和水池,以活跃室内外气氛,增添自然意韵,消除候机的单调等,如上海浦东机场候机长廊与主楼之间的庭院处理便借鉴了关西机场航站楼室内长廊的设计经验,无不体现出人、建筑、环境三者之间的和谐关系。

3.2 逐渐强化机场航站区的商业性功能

随着我国机场属地化管理改革的完成,机场将逐步实行企业化运营,航站楼设计也将强调一个重要的设计思想,即“以最简单的建筑形式满足最密集的功能要求,并取得最高经济效益”。这是由于设计能够赢利的机场航站楼已成为共识,航站楼在设计之初便要将经营成本和投资回报作为重要的考虑因素。航站楼设计一方面重点考虑提高旅客与行李的处置效率,力求将其形象、运营效率及旅客的舒适方便结合在一起。另一方面也考虑完善航站楼的商业开发功能,这既是为旅客提供服务的需要,也是机场增加非航空收入的需要。

大型枢纽机场在其航站楼内部设置大型购物中心、休闲娱乐设施及商务办公中心等功能区的做法将得以普及。欧洲的一些大型机场在这方面已经树立了样板,如美国机场专家Koos Bosma所说:“停车库、区域购物中心和机场是20世纪主要的新型建筑类型,最近十年在欧洲最大的机场已融合为一体”。

在大型机场及其周边地区综合开发的背景下,我国机场商业职能在强化的同时,金融、贸易等商务活动也将被吸引到航站区来。以航站楼为主体,交通中心和商业商务中心为辅的航站区综合体将有可能成为大型机场新的设计模式,广州新白云国际机场航站区的规划建设现已验证如此。

3.3 满足机场航站楼可持续发展的需要

机场航站楼是交通建筑中变动性最为显著的建筑类型,作为时代的先锋建筑和航空高科技的物化载体,航站楼的建设规模、装饰风格、流程组织以及平面布局等诸多方面都不可避免地需要进行周期性的变动。显然,21世纪的航站楼设计还将继续沿循一个重要的设计理念,即始终考虑航站楼改建和扩建的需要,航站楼设计保持相应的灵活性和可扩建性,从而为未来难以预料的发展留有余地,这在过去几十年的机场航站楼发展历程中已证明是不可忽视的。

|